我室利用碘-129揭示我国南海北部放射性污染物传输扩散机制

随着沿海核电快速发展及周边核活动频繁,我国海洋放射性污染态势日益严峻。南海北部沿岸核电站密集、人口众多,且珠三角为重要经济中心,亟需开展相关放射性核素在边缘海中的分布规律和传输机制研究。目前该区域针对水溶性放射性核素的系统研究和定量评估仍较为缺乏。长半衰期的碘-129(129I)因其高水溶性和亲生物性成为研究放射性污染物迁移和转化机制的理想示踪剂。

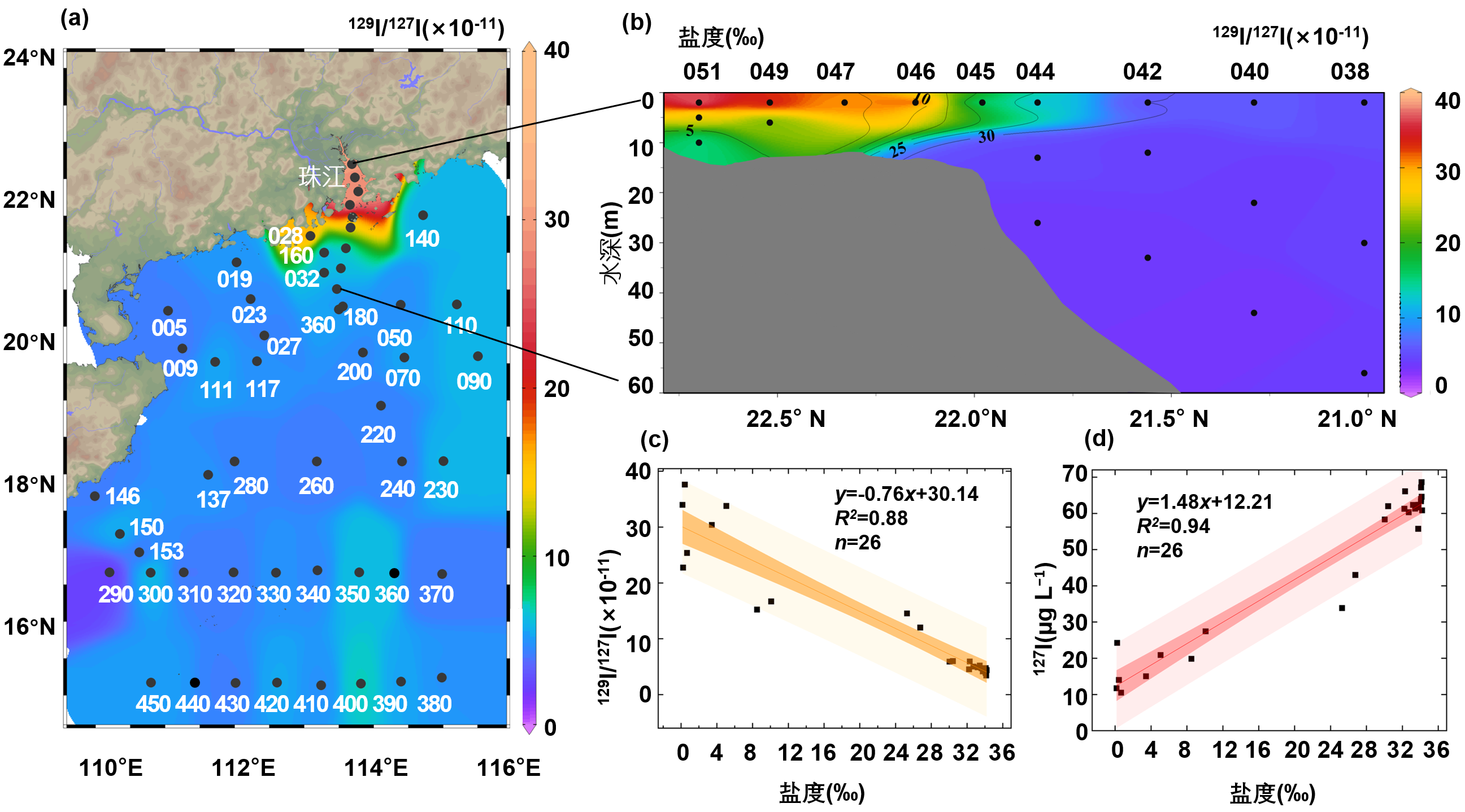

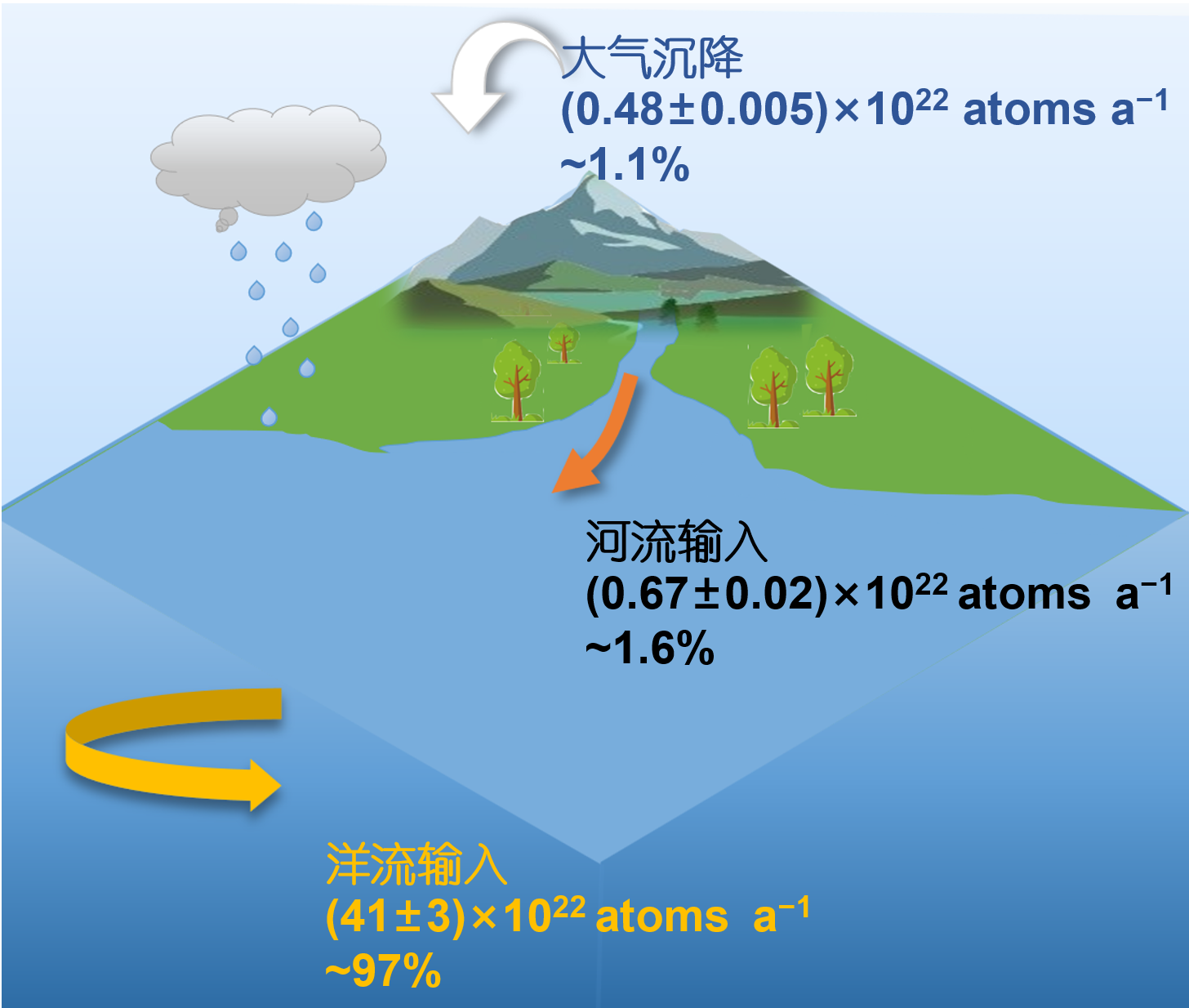

我室侯小琳研究员团队系统采集了南海北部海水样品,使用团队建立的超微量129I和127I分析技术,分析获得了碘同位素的水平和分布,揭示了该核素的分布特征与迁移扩散规律。研究表明,珠江河口区129I/127I原子比值高于开阔海域一个数量级。在季风与浮力效应影响下,表层129I水团在河口陆架区呈羽状分布,高浓度主要集中在表层10米以内,次表层浓度与开阔海域相近(图1)。南海北部开阔海域129I垂向分布呈现从表层至次表层逐渐升高,在混合层底达到峰值后随深度增加迅速降低的特征。1500米以深水体中129I浓度接近核前水平。通过定量估算水柱中129I储量,解析了不同输入途径的贡献:大气沉降受纬度影响贡献较小;河流输入主要影响河口100公里内海域;洋流输送是主要输入方式,占比高达97%(图2)。

该研究揭示了陆源输入放射性核素在南海北部的分布特征与驱动机制,并首次对南海北部海域放射性核素129I的传输方式进行了定量评估。研究成果将对边缘海事故工况下核污染的扩散路径和影响范围预测及环境辐射安全评估提供科学支撑。

上述成果近期发表于《中国科学:地球科学》中英文版2025年第9期。硕士生侯锦校为第一作者,侯小琳研究员为通讯作者。该研究得到国家自然科学基金重点项目(22341603)、中国科学院重点部署项目(ZDBS-SSW-DQC003)、中国科学院国际合作项目(132B61ZYLH20230013)和陕西省自然科学基础研究计划项目(2024JC-YBQN-0308)资助。

中文版:

侯锦校,王妍芸,刘佳林,刘起,侯小琳. 2025. 中国南海北部放射性129I的来源、传输和扩散. 中国科学:地球科学,55(9):3040–3050

https://www.sciengine.com/SSTe/doi/10.1360/SSTe-2025-0018

英文版:

Hou J,Wang Y,Liu J,Liu Q,Hou X. 2025. Sources,transport,and migration of 129I in the northern South China Sea. Science China Earth Sciences,68(9):2913–2923,https://doi.org/10.1007/s11430-025-1639-1

https://www.sciengine.com/doi/10.1007/s11430-025-1639-1

图1 南海北部海域海水129I/127I原子比值与盐度关系

图2 南海北部海域水体中129I的输入方式及其贡献量

附件下载: