我室在城市减排对周边地区大气PM2.5化学特征的影响方面取得进展

近年来,随着我国人为污染物排放的持续下降,大气PM2.5浓度整体呈现显著降低的积极态势。目前,对二次气溶胶的生成和转化过程仍缺乏全面的研究,尤其是分子层面的生成机制尚不明确,这已成为制约PM2.5深度减排的关键瓶颈。

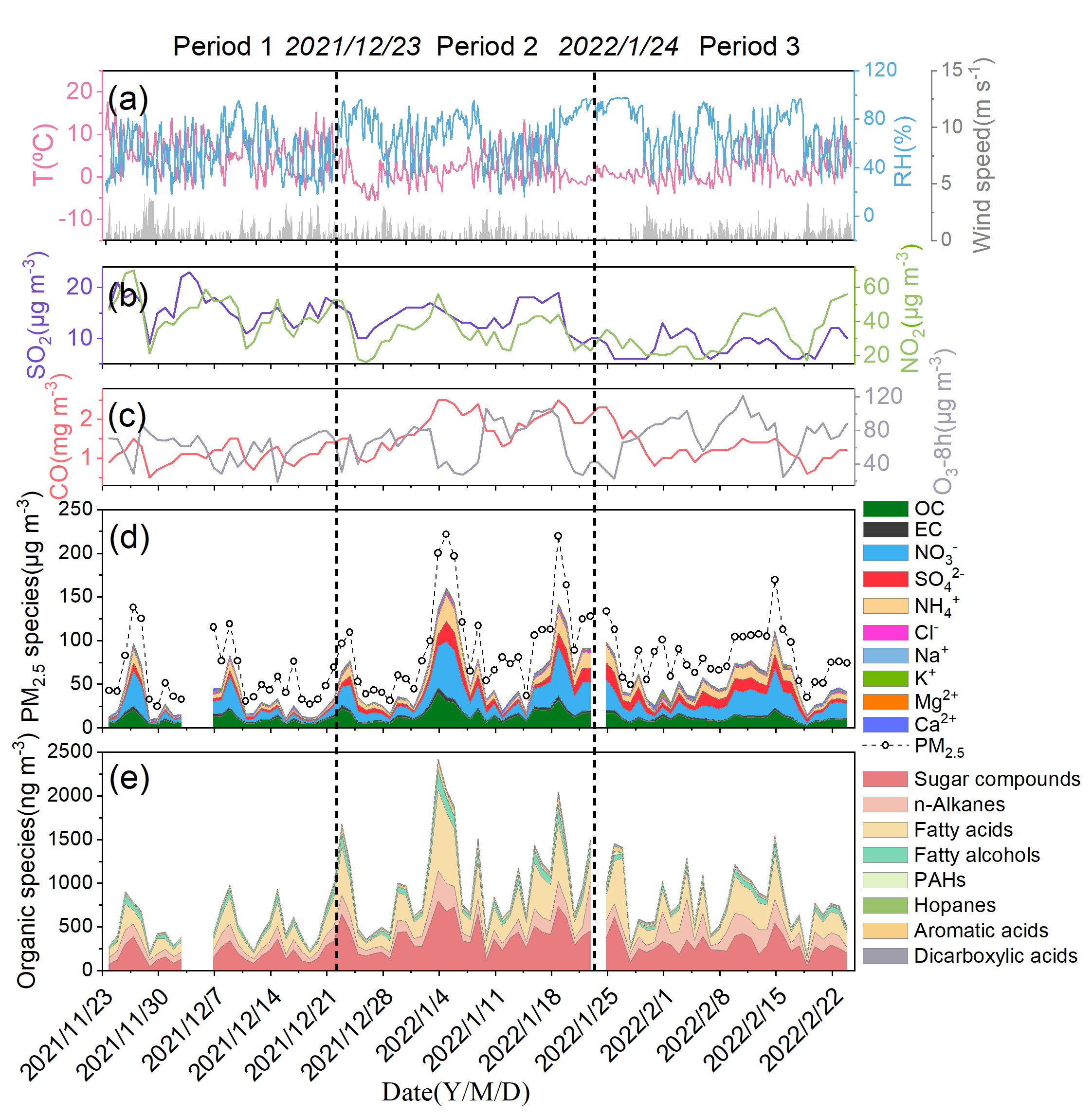

2021至2022,为防控疫情传播,西安市实施了包括交通、工业及居民活动在内的全面管控措施,导致人为污染物排放显著下降,为研究二次气溶胶生成对PM2.5污染的贡献提供了宝贵契机。地球环境研究所李建军研究员课题组于2021年至2022,在关中平原国家站开展了大气PM2.5的实地观测,覆盖了西安封控前、封控期间以及解封后春节期间的三个典型排放情景。研究对PM2.5中的碳质组分、水溶性离子及有机化合物组分进行了系统分析,并对二次气溶胶的生成机制进行了深入探讨。

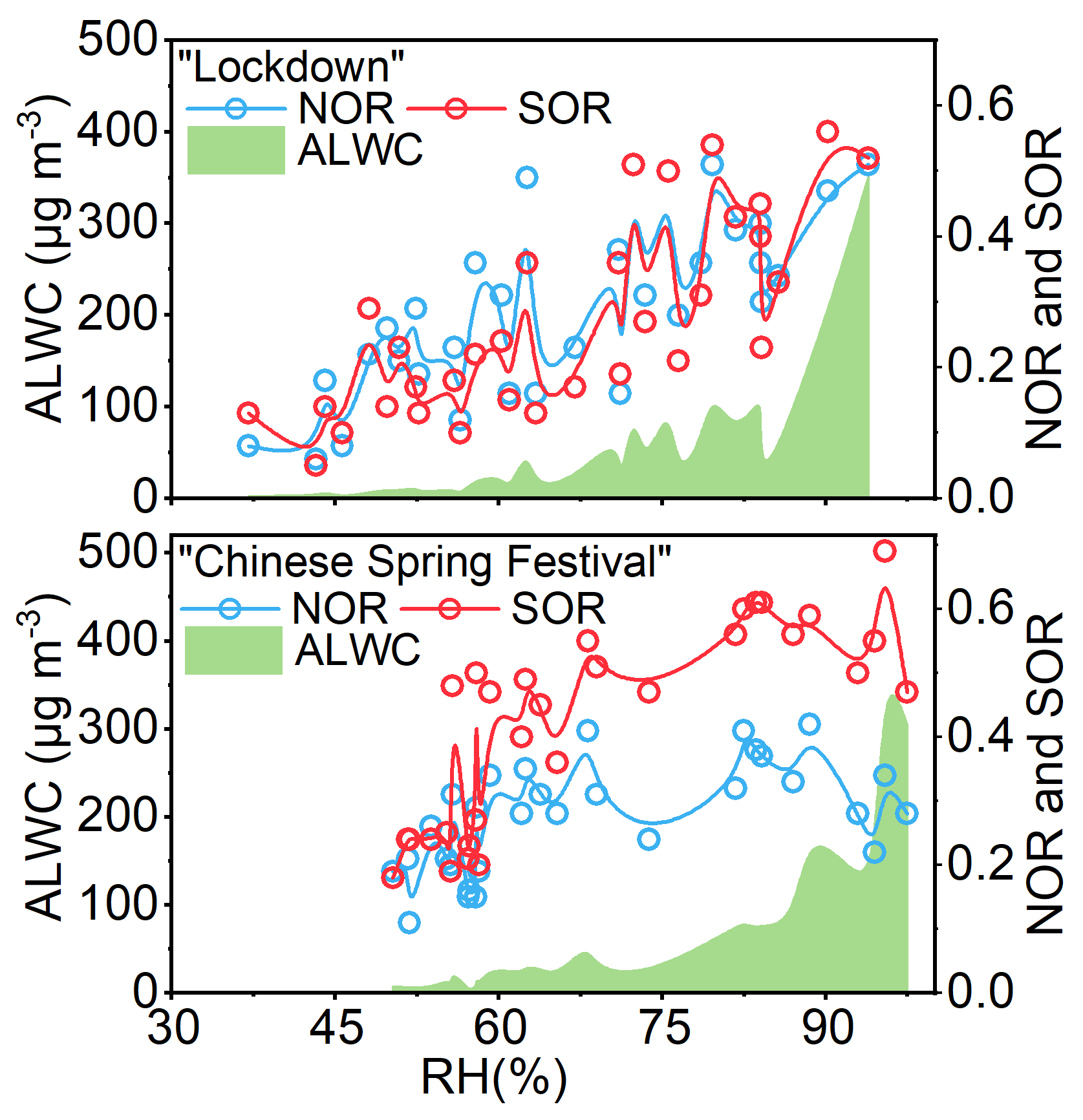

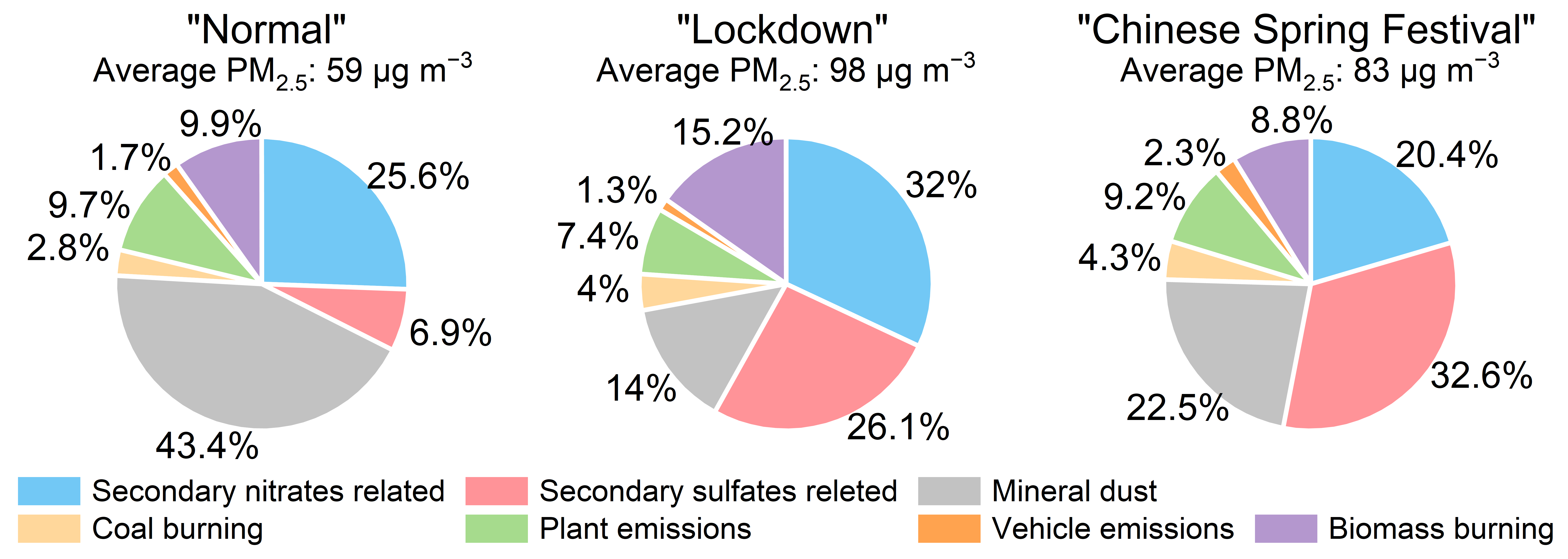

研究结果显示,尽管封控期间严格的管控措施导致NO2和SO2浓度显著下降,但PM2.5浓度却不降反升,甚至出现两次超过200 µg·m-3的严重污染事件。分子示踪分析与源解析结果表明,与封控前相比,封控期间生物质燃烧对PM2.5的贡献增加了70%以上,这可能源于居家隔离期间郊区取暖和烹饪所用生物质燃料的增加。此外,液相氧化过程在封控期间生成了大量二次气溶胶,对PM2.5的贡献超过50%,在重度污染事件中甚至达到了72%。春节期间,烟花燃放释放的金属离子显著促进了硫酸盐的液相生成,使二次硫酸盐相关来源对PM2.5的贡献上升至33%。研究揭示了生物质燃烧/烟花燃放与液相氧化之间的协同作用对二次气溶胶生成的重要贡献,并指出不均衡的减排措施可能会加剧污染物间的相互作用,从而导致空气质量的进一步恶化。因此,实现有效的空气质量管理需采取多种污染物协同控制的减排策略。

上述研究成果近期发表于国际学术期刊iScience,该项工作得到了陕西省自然科学基础研究计划(2025JC-YBQN-450)、黄土科学全国重点实验室开放基金(SKLLOG2307)、国家自然科学基金(42407156)和中国科学院青年创新促进会等的支持。

Yali Liu, Xiao Guo, Yifan Zhang, Yue Cao, Yingkun Jiang, Weining Qi, Minxia Shen, Lu Li, Qian Wang, Wenting Dai, Jianjun Li. Chemical Characteristics of Wintertime PM2.5 in Background Region of Northwest China During Urban Emission Reduction. iScience, 2025, 113528.

文章链接:https://doi.org/10.1016/j.isci.2025.113528

图1 观测期内气象参数(a)和PM2.5主要化学组分浓度(b-e)的时间序列

图2 西安封控期间(a)和春节期间(b),NOR、SOR和ALWC随RH的升高趋势

图3 西安封控前,封控期间和春节期间PM2.5的来源解析

附件下载: