我室在典型人工林土壤水文过程研究方面取得新进展

过去几十年,随着三北防护林、退耕还林草等工程的实施,黄土高原植被覆盖度大幅提升,土壤侵蚀得到有效控制,生态环境明显改善。然而,人工植被的建设和演替,增强了地表植被利用土壤水分的深度和强度。已有研究表明,90%的人工林区土壤水分亏缺严重,最终形成土壤干层。刺槐由于具有较强的适应性和抗逆性,是黄土高原生态建设中应用最典型、分布最广泛的人工林树种。刺槐种植会导致土壤干旱已成共识,但关于其深剖面土壤干旱过程的精细刻画、不同生长阶段土壤水分消耗规律等尚不清晰。基于此,中国科学院地球环境研究所王云强研究员团队,依托陕西黄土高原地球关键带国家野外科学观测研究站,利用光纤、中子仪等进行长期原位观测,取得如下进展:

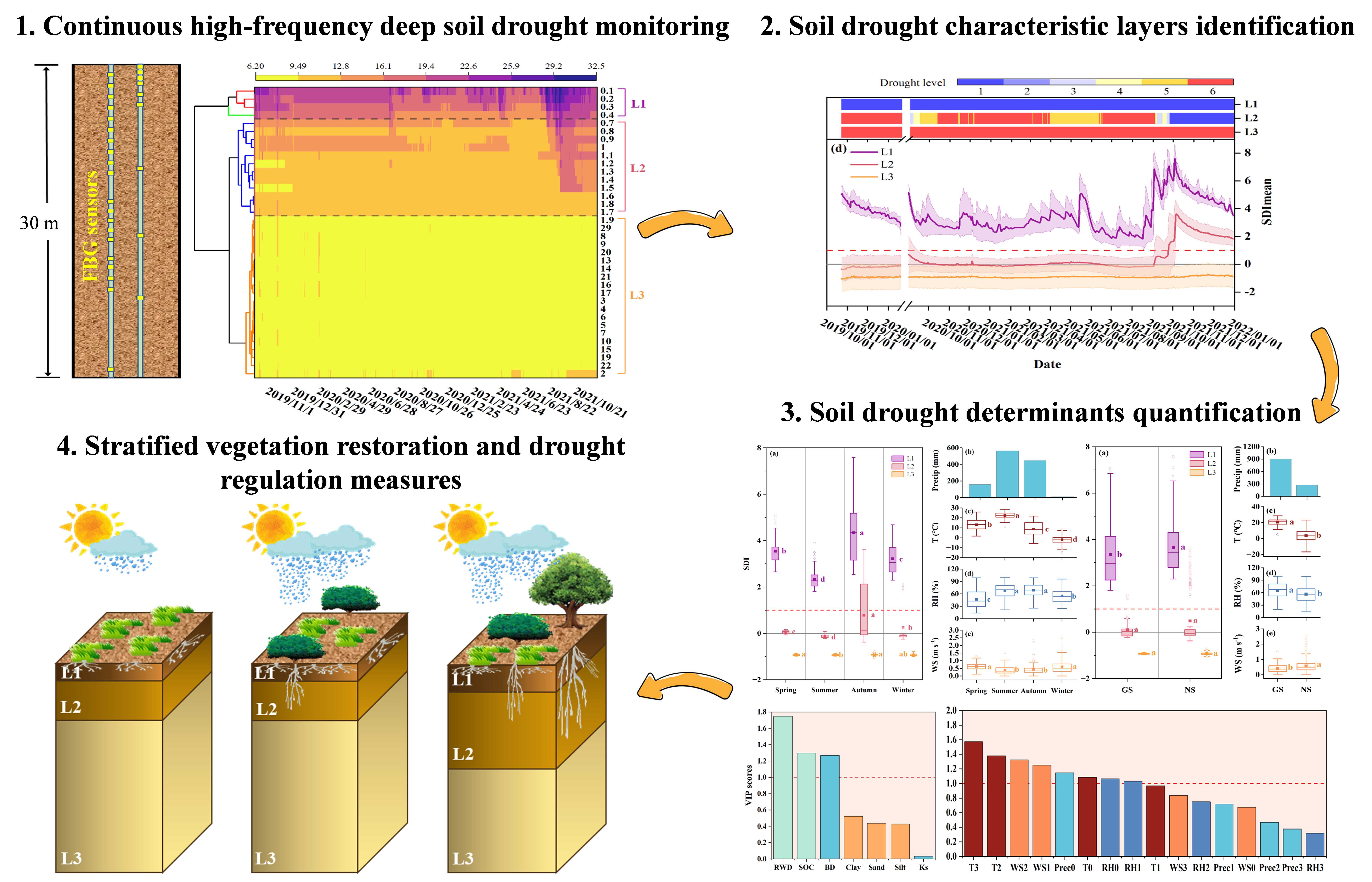

1)刺槐林深层土壤干旱演变规律及环境控制:采用光纤布拉格光栅(FBG)传感器,对0-30 m剖面土壤水分进行了3年的高频、高分辨率连续观测,发现土壤干旱的分布和演化存在显著的分层特征:0-0.4 m土壤水分受温度、降水等上边界条件的直接影响,剧烈波动,但并未出现干旱;0.4-1.8 m土壤干旱动态变化最为频繁;1.8-30 m存在持续而稳定的土壤干旱。土壤有机碳含量、容重和根系分布是影响土壤干旱空间分布的主控因素;对于干旱的时间变化,温度、风速和相对湿度的影响超过了降水;且这些影响存在普遍的协同作用和滞后效应。基于此,团队提出了“土壤特性层识别-分层治理”的干旱调控策略(图1),强调在生态修复过程中充分考虑土壤干旱的分层特性及其异质性,从而实现植被恢复与土壤干旱调控之间的水分需求权衡(Tong et al., 2025)。这一研究深化了对深层土壤干旱时空演化及其环境驱动机制的理解,也为土壤干旱调控和生态修复提供了科学参考。

图1 深层土壤干旱时空演变规律及其环境控制研究

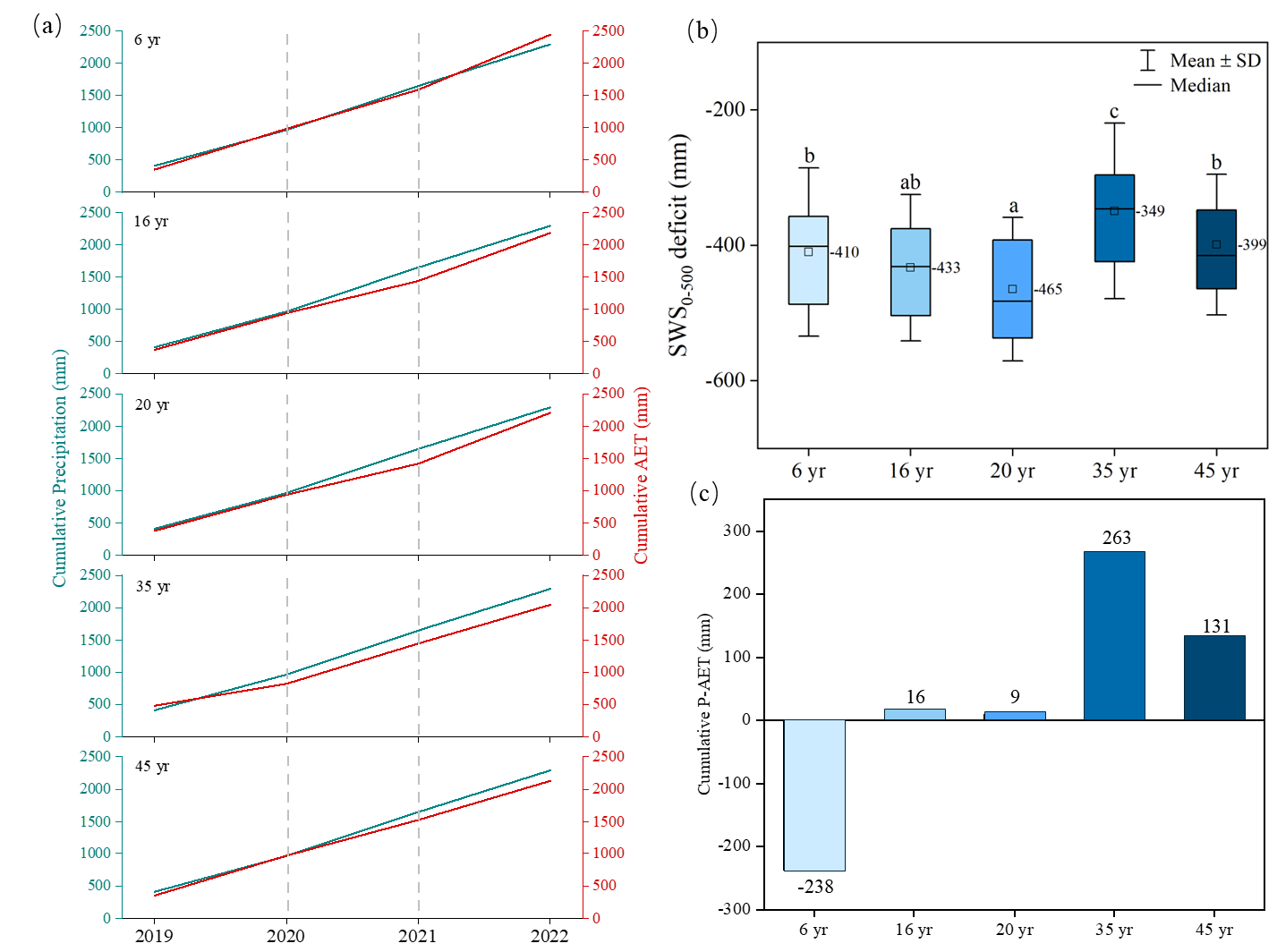

2)不同林龄刺槐林土壤水分消耗特征:通过对不同林龄(6年,16年,20年,35年和45年)刺槐林0-5 m土壤水分进行原位监测,获得2019-2022年间月尺度的土壤水分数据,采用水量平衡方法,量化了刺槐林在不同生长阶段的水分收支特征和土壤水分消耗规律。研究表明,与草地相比,不同林龄刺槐均消耗了大量深层土壤水分,2 m以下土层水分亏缺尤为严重;土壤储水量的亏缺程度在6 ~ 20年林龄逐渐恶化,在35 ~ 45年林龄有所改善,整体上5个林龄的土壤储水量呈显著差异(p < 0.05)。随着林龄增加,实际蒸散发的增加速率从125 mm yr-1大幅下降到29 mm yr-1。累积降水量与累积实际蒸散发的关系表明水分收支在中龄(~ 20年)达到平衡状态,中龄之后水分收支呈现正反馈(图2),表明刺槐林土壤水分消耗过程的转折点发生在中龄阶段(Zhao et al., 2025)。这些研究结果为人工刺槐林土壤水资源调控和森林优化管理提供了重要参考。

图2 2019-2022年不同林龄刺槐林累积降水量(P)和累积实际蒸散量(AET)分布(a);不同林龄刺槐林0-5 m土壤储水量亏缺分布(b);2019-2022年不同林龄刺槐林累积P-AET(c)。

上述系列成果发表于国际学术期刊Geoderma和Plant and Soil上,王云强研究员为唯一通讯作者。该研究得到国家自然科学基金(U24A20629、42177306)、中国科学院创新交叉团队、陕西省自然科学基金等的共同资助。

相关文献:

Tong, Y., Wang, Y.*, Zhou, J., He, M., Wang, T., Xu, Y., Guo, X., Sun, M., Li, Z., Shi, B., 2025. Deciphering the stratified distribution and evolution of deep soil drought and its environmental controls: New evidence from continuous fiber optic monitoring in 0–30 m profile. Geoderma 454, 117168.https://doi.org/10.1016/j.geoderma.2025.117168

Zhao, Y., Wang, Y.*, Li, R., Qi, L., Sun, H., Zhang, P., Li, Z., 2025. Water consumption turning point for Robinia pseudoacacia occurs at its middle stand age. Plant and Soil, 1-16. https://link.springer.com/article/10.1007/s11104-025-07231-x

附件下载: